Les 3 réseaux DEPHY Fermes de la région se sont unis pour vous présenter leurs travaux

Une centaine de professionnels de la viticulture se sont retrouvés à Burie le 24 juillet pour échanger sur des stratégies alternatives. Face au retrait de nombreux produits utilisés par la filière pour lutter contre les pathogènes de la vigne, il devient nécessaire de modifier ses pratiques et d’utiliser d’autres types de produits, dits de biosolutions.

Résumé des principales interventions.

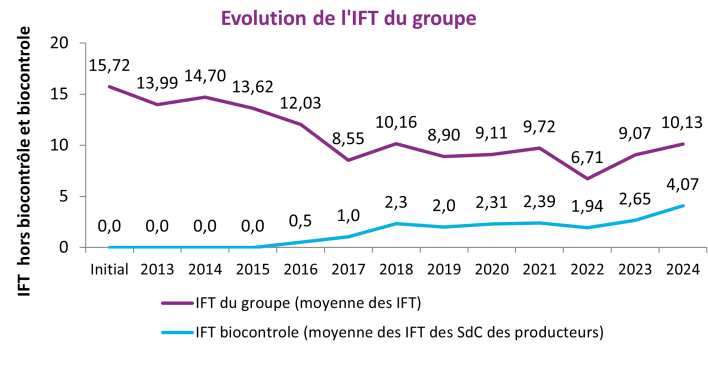

Le réseau DEPHY FERME 17 s’est réengagé jusqu’en 2026 avec un objectif toujours plus ambitieux d’une réduction des intrants phytosanitaires à hauteur de 56% pour les fongicides et 57% pour les herbicides. Les 12 exploitations du réseau ont défini leurs objectifs de réduction en fonction des leviers utilisés et utilisables sur leur exploitation. Sur les 3 dernières années, la réduction des produits phytosanitaires HH (Hors herbicide) est de 45% par rapport au point 0. Le point 0 correspond à la pratique du viticulteur à son entrée dans le réseau.

Parallèlement au déploiement de différents leviers comme les outils d'aide à la décision (témoin non traité, Optidose®), la pulvérisation confinée, la qualité de pulvérisation et l'utilisation des produits de biocontrôle, qui ont permis cette réduction notable, les viticulteurs ont travaillé sur le choix de produits. Ainsi, le nombre de CMR utilisé a baissé de 73% entre 2016 et 2024. 3 exploitations travaillent aujourd'hui sans le recours à ce type de produits.

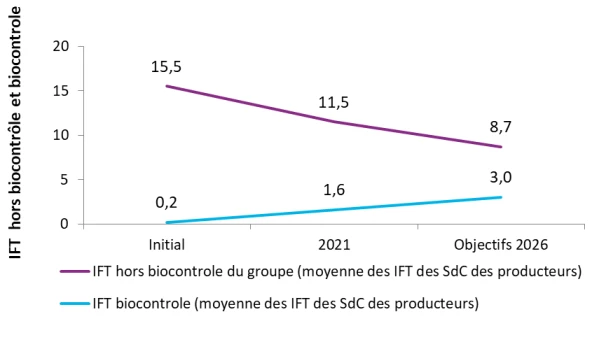

Le groupe DEPHY Viticulture Charente est un collectif représentant les viticulteurs et les maisons de négoce des Charentes. Il est très impliqué dans le travail de réduction des produits phytosanitaires. Chacun à son échelle a des objectifs qui sont travaillés avec une forte motivation grâce à l’émulation du groupe. Les réussites des uns permettent d’aider les autres à franchir des étapes qui semblent parfois difficilement atteignables lorsqu’on est seul. Le groupe met un point d’honneur à échanger et à transférer vers les viticulteurs de la région et des autres bassins viticoles. Les exploitations sont volontaires pour la mise en place d’essais (engrais verts, biocontrôle, alternatives au désherbage chimique, calendrier de traitement alternatif…).

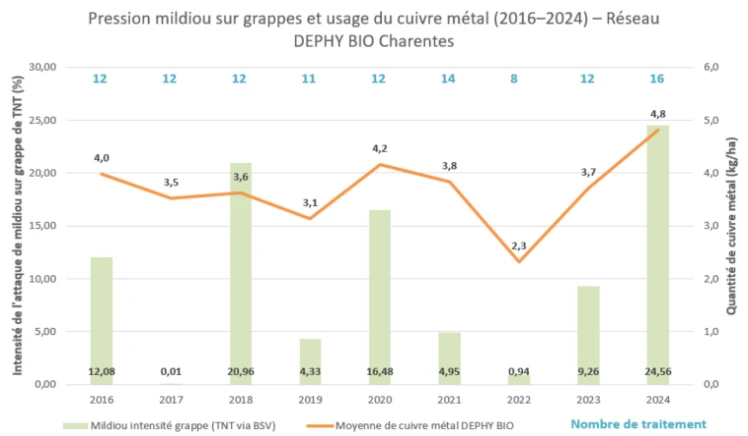

Créé en 2016, le réseau DEPHY BIO des Charentes regroupe une dizaine d’exploitations viticoles engagées en agriculture biologique. Son objectif : réduire l’utilisation du cuivre métal, pilier de la lutte contre le mildiou, tout en préservant un niveau satisfaisant de production.

Cette réduction repose sur plusieurs leviers : meilleure connaissance du mode d’action des cuivres, évaluation de la pression maladie, optimisation de la qualité de pulvérisation, méthodes de prophylaxie, et recherche de biosolutions alternatives. La vigne étant au cœur d’un écosystème, le groupe se forme aussi sur la gestion des sols et des habitats pour favoriser la biodiversité, précieuse alliée contre les bioagresseurs.

En moyenne depuis 2016, le réseau applique 3,68 kg/ha de cuivre métal, pour 12 traitements et un rendement d’environ 9 hl AP/ha. Les années humides et chaudes compliquent la tâche, avec des pluies fréquentes lessivant rapidement les produits de contact et limitant les fenêtres de traitement. C’est le cas en 2020, 2021 et surtout en 2024 : 4,82 kg/ha de cuivre métal, 16 traitements, des symptômes de mildiou sur 70 % des organes (avec 16 % d’intensité sur feuille et 23 % sur grappe) et un rendement moyen de 5 hl AP/ha (soit –50 % par rapport à 2023).

Depuis sa création, le groupe a expérimenté diverses biosolutions (phytothérapie, aromathérapie, PNPP, biocontrôle), sans atteindre encore l’efficacité espérée. En 2025, un essai a été mis en place pour évaluer l’impact du travail du sol sur les sorties de mildiou et de black rot. La faible pression mildiou de cette année ne permet pas de conclure, mais l’essai sera reconduit en 2026, avec l’ajout d’une nouvelle modalité qui consiste à retirer les feuilles en fin de saison afin de réduire l’inoculum présent au sol.

Retrouvez l’ensemble des pages groupes de ces 3 réseaux sur le site EcophytoPic.fr

La ferme de Daniel Bouillard

Avec un vignoble plutôt morcelé et beaucoup de parcelles proches des habitations, Daniel BOUILLARD cherche à sécuriser son système à bas niveau d’intrants. Il affecte particulièrement la performance environnementale, la vie des sols avec le « 0 herbi » et la mise en place des couverts végétaux pour structurer les sols, améliorer la qualité de l'eau souterraine et limiter l'érosion. Daniel a su rapidement maitriser l’ensemble des leviers pour diminuer les intrants phytosanitaires (TNT, qualité de pulvé, pulvérisation confinée, connaissance des produits, Optidose®…). Il a été le pionnier sur le programme LUMA, en est convaincu et sait en parler.

Les produits de biosolutions, on démystifie et on comprend comment ça marche – Nicolas Aveline, IFV

« Biosolutions » est un terme générique non officiel pour parler des différents produits alternatifs de protection. Plusieurs familles de substances sont regroupées avec des statuts légaux différents (produit de Biocontrôle, biostimulants, substances de base, Substances Naturelles à Usage Biostimulant, Préparations Naturelles Peu Préoccupantes…). Les biosolutions représentent un levier pour diminuer le recours aux intrants phytosanitaires classiques, grâce à leur faible impact sur l’environnement et la santé. Les statuts réglementaires, les types de produits, les modes d’action, les efficacités au vignoble sont autant de points à clarifier pour savoir comment employer dès à présent certaines de ces solutions et les intégrer au mieux dans son itinéraire technique. En pratique, pour la catégorie « Biocontrôle », on dispose d’une liste assez fournie d’une cinquantaine de substances actives. La liste est régulièrement éditée et mise à jour par le ministère en charge de l’agriculture. Des outils sont en ligne pour retrouver les produits utilisables en viticulture et des informations associées : Wiki biocontrôle vigne du Vinopôle, Espace biocontrôle Viticulture sur EcophytoPIC…

Dans cette liste, toutes les substances n’ont pas le même degré de maturité et d’utilisation : quelques solutions « historiques » sont fréquentes et bien maitrisées en viticulture (par exemple le soufre, les insecticides à base de Bt (Bacillus thuringiensis), la confusion sexuelle contre les tordeuses, les phosphonates contre le mildiou, l’argile kaolinite calcinée contre la cicadelle des grillures…). D’autres, avec un mode d’action simple et direct de type “biofongicide” sont de bons compléments pour lutter contre l’oïdium (bicarbonate de potassium, huile d’orange douce…) ou de très sérieuses pistes pour construire des stratégies contre le black-rot. Ces effets ont été mesurés sur des expérimentations au vignoble dans divers projets en Nouvelle-Aquitaine (RESAQ vitibio, Alt’Fongi, Zéro Black-rot…) et les meilleurs candidats peuvent être ensuite proposés dans des stratégies globales de protection.

L’exemple des résultats 2021-2024 du réseau LUMA en Charentes est une bonne illustration de l’intégration de ces produits de biocontrôle dans un itinéraire à bas intrants. Sur plusieurs millésimes, les stratégies LUMA appliquées sur un réseau participatif d’une vingtaine de parcelles permettent une réduction significative de plus des deux tiers des IFT hors biocontrôle avec globalement des résultats de protection proches de la référence classique sur des conditions à forte pression (2023 et 2024).

A contrario, des produits plus récents et plus originaux dans leur mode d’action (stimulation des défenses, utilisation de micro-organismes vivants) sont encore en cours de transfert et nécessitent des recherches et expérimentations plus poussées pour mieux appréhender leur fonctionnement au vignoble et maîtriser leur usage.

D’autres substances sont disponibles : les substances de base pour la protection contre les bioagresseurs, les SNUB (liste de plantes, extraits minéraux ou animaux) pour la protection contre les stress. Des produits ou des préparation artisanales peuvent les mettre en action. Les références sur ces préparations sont peu développées et n’ont pas toujours donné satisfaction au vignoble, peut-être à cause de la fragilité des composés naturels d’intérêt ? Ces substances représentent néanmoins un réservoir disponible et non négligeable pour rechercher des effets de protection.

Enfin la catégorie des biostimulants est aussi en plein essor. La caractéristique générale de ces produits se situe dans l’activation et la modification de processus physiologiques de la vigne pour améliorer sa vitalité, sa résistance à des stress dus au climat, à la nutrition, à des dysfonctionnements biologiques… Ils sont actuellement soumis à une norme engrais et Matières Fertilisantes et Supports de Culture. La caractérisation des effets biostimulants ne sont pas forcément très aisés au vignoble, on retrouve alors des interrogations inerrantes aux effets indirects, aux divers facteurs environnants déjà problématiques dans l’évaluation de certains produits de biocontrôle.

Le programme LUMA, un calendrier phytosanitaire Bio/Biocontrôle – Guillaume SAUMON, BNIC

Limiter l’utilisation des produits phytopharMaceutiques selon les principes de l’Agroécologie LUMA, c’est un réseau de 24 parcelles suivies de façon hebdomadaire pour caractériser le risque et les éventuels dégâts afin d’affiner une prescription de traitement (assurée par le BNIC, l’IFV et les Chambres d’Agriculture de Charente et CharenteMaritime/Deux-Sèvres). Cette prescription s’appuie sur la pression des maladies cryptogamiques issues des réseaux des TNT (Témoins Non Traités), sur la modélisation (DECITRAIT® de l’IFV), et sur la rémanence des produits employés. Les produits proposés ne concernent que des spécialités avec AMM, sans DSR et avec une ZNT de 5 m. Chaque parcelle est divisée en deux modalités de 10 rangs de 50 m minimum : - Modalité LUMA traitée par des produits de biocontrôle et/ou utilisables en agriculture biologique (Cuivre) - Modalité REF traitée selon la stratégie de protection classique de l’exploitation.

Synthèse des résultats technico-économiques pour les millésimes 2022 à 2024

Ce qu’il faut retenir sur les 3 années de projet :

- 3 typologies de millésime, des pressions phytosanitaires différentes

- Une maitrise des maladies cryptogamiques, en moyenne de 85%

- 87% d’efficacité pour la lutte contre le mildiou (contre 96% en référence)

- Une efficacité équivalente pour la lutte contre l’oïdium et le black-rot

- Un nombre de passages équivalents

- Un objectif ECOPHYTO atteint avec une réduction de l’IFT Hors biocontrôle HH de plus de 50%

- Une quantité de cuivre métal limitée et < à 4kg/ha/an

- Une quantité d’acide phosphonique limitée et < à 10Kg/ha/an

- Un coût de programme (fongicides + insecticides) supérieur de 40€/ha

- Un rendement assuré TNT = Témoin Non Traité - IFT = Indicateur de Fréquence de traitement - HH = Hors Herbicides

Black rot et Oïdium, des marges de manœuvre pour intégrer le biocontrôle – Xavier BURGUN, IFV

Dans le vignoble de Cognac, l'oïdium et le black-rot sont des problématiques locales. D'après les informations récoltées dans le cadre du BSV sur les témoins non traités, nous observons en moyenne de l'oïdium sur 30% des parcelles et du black-rot sur 40% des parcelles. L'observation d'un témoin non traité peut être une aide pour identifier la sensibilité de ses parcelles et adapter ses pratiques. Sur oïdium, la quasi-totalité des substances actives est concernée par des phénomènes de résistances et parfois des baisses d'efficacité. Il est conseillé de respecter la note technique commune des résistances pour assurer la pérennité de ces substances. Les produits autorisés contre le black-rot sont quant à eux candidats à la substitution en Europe.

Des marges de manœuvre existent pour intégrer du biocontrôle et les matières actives soumises à résistance doivent être conservées uniquement sur les périodes les plus sensibles.

De nombreuses solutions de biocontrôle sont homologuées contre l'oïdium tandis qu'aucune solution de biocontrôle n'est homologuée contre le black-rot. Le projet FranceAgrimer 0BR a permis de tester 50 biosolutions contre le black-rot avec des résultats prometteurs. Le soufre mouillable est un produit polyvalent et économique, largement utilisé en viticulture. Il présente une efficacité forte contre l’oïdium et une modérée contre le black-rot. Il inhibe la germination des spores à la surface des organes végétaux. Il a également un effet curatif sur l’oïdium. Toutefois, son utilisation est déconseillée après la nouaison, conformément aux recommandations de la liste des produits qualifiés du BNIC. L’hydrogénocarbonate de potassium constitue une alternative intéressante au soufre mouillable après la nouaison. Bien que son coût soit plus élevé, il offre une très bonne polyvalence. Il est homologué contre l’oïdium et la pourriture grise, et a montré un effet indirect sur le black-rot dans le cadre du projet 0BR. Une demande d’extension d’usage a été formulée pour la spécialité Armicarb par la société DeSangosse. Le phosphonate de potassium a démontré une bonne efficacité en conditions réelles dans les essais menés lors du projet 0BR. Son principal atout réside dans son mode d’action systémique, qui le rend particulièrement pertinent pour protéger les organes néoformés, très sensibles au black-rot. Une extension d’usage a également été demandée pour la spécialité LBG-0134, également portée par DeSangosse.

Associer des biostimulants aux produits de biocontrôle - Nicolas AVELINE, IFV

Des travaux sont en cours pour étudier l’association des biostimulants et des produits de biocontrôle, avec l’idée d’apporter un équilibre et une vitalité physiologique à la vigne pour qu’elle puisse mieux répondre aux stimulations de défenses (biocontrôle) et améliorer l’efficacité des itinéraires de protection (projet MISTIC).

En perspective, des efforts de recherche sont menés dans des grands plans d’envergure nationale à horizon 2030 : PARSADA (anticipation du retrait des substances actives conventionnelles) et le Grand Défi Biocontrôle et Biostimulant pour l’Agroécologie (France 2030). Au sein de ces programmes, la question du transfert et de l’adoption des biosolutions est traitée sous plusieurs angles : nouveaux outils, continuum des évaluations à différentes échelles, méthodes d’application, centralisation de données, « enviro-typage ». L’usage des biosolutions n’est plus obligatoirement envisagé comme une simple substitution, mais plutôt comme une intégration (combinaison multi biosolutions ou avec d’autres leviers type prophylaxie, outils de décision) voire au sein de nouveaux systèmes de production (modification du mode de conduite de la vigne).

Mais pour le viticulteur, comment dès à présent concrétiser cet emploi des biosolutions ? Tout d’abord en s’appuyant sur les biocontrôles « historiques » : quelques solutions sont disponibles et intégrables dans son itinéraire, moyennant quelques ajustements, en se référant aux études grandes parcelles (réseau LUMA, essais participatifs Alt’Fongi…). Ces intégrations peuvent déjà permettre de diminuer les IFT de produits conventionnels.

Pour aller plus loin, les initiatives plus exploratoires désirées par certains viticulteurs, avec des biosolutions moins maîtrisées ou des systèmes originaux, ne doivent pas être mises de côté. Elles sont plutôt à tester sur une portion restreinte de son exploitation pour évaluer de façon simple l’apport de cette stratégie dans son propre vignoble. Cette démarche devrait être accompagnée (groupes, réseaux participatifs, conseillers) pour conforter le viticulteur dans ses choix et en faire bénéficier la communauté. Cette part active au vignoble, au plus proche des conditions de production, devient incontournable et fait partie intégrante des efforts de recherche pour générer rapidement des résultats en masse et les diffuser de façon plus directe.

Laetitia CAILLAUD, Léa BIZEAU et Jeanne KERRINCKX, Ingénieures réseaux DEPHY ECOPHYTO

21 oct. 2025

21 oct. 2025