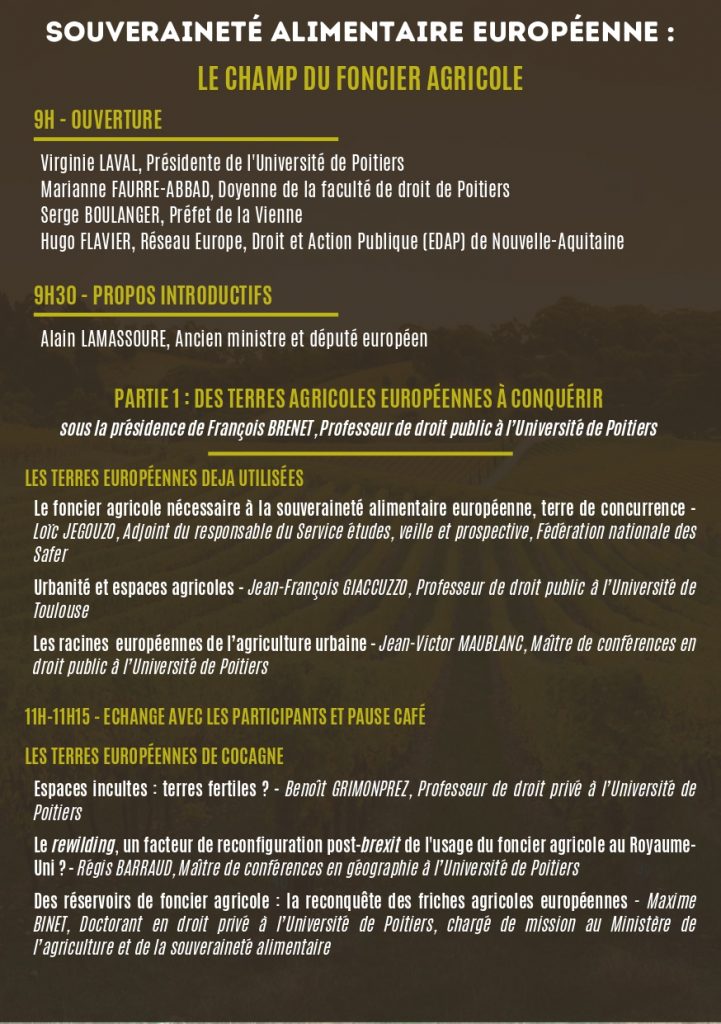

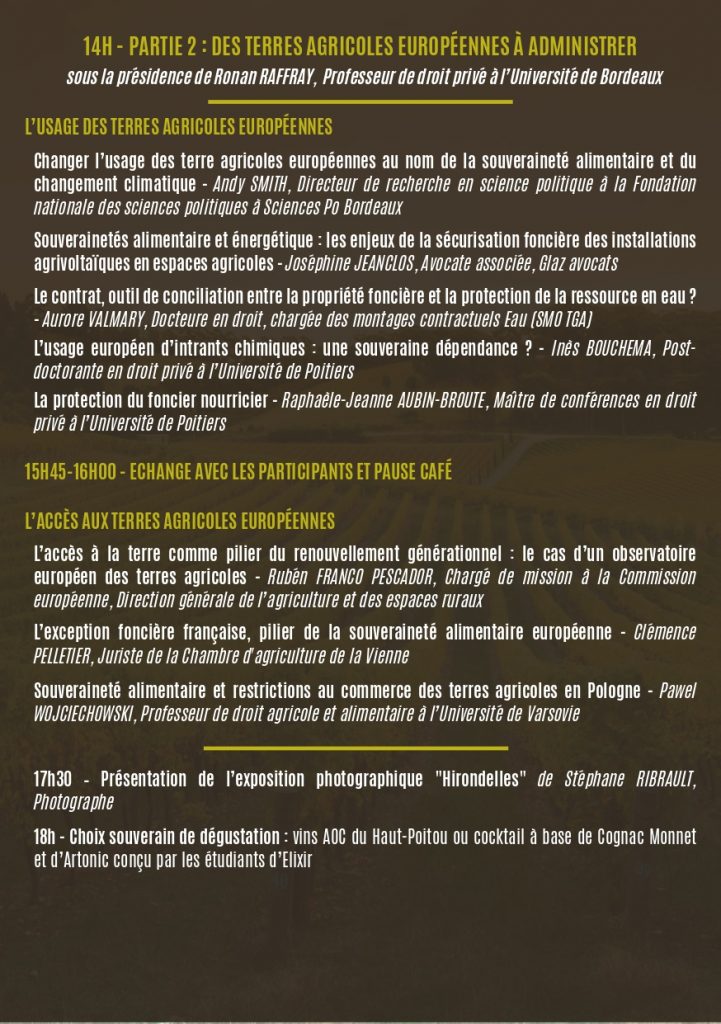

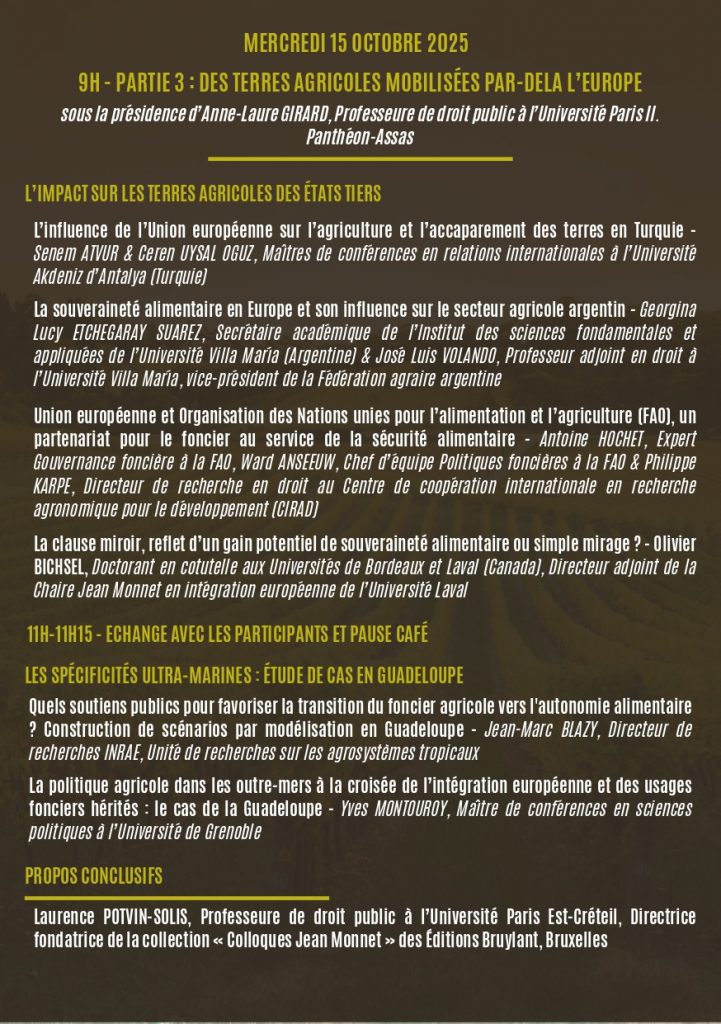

Trois questions à Jean-Victor Maublanc, maître de conférences en droit public, dans la perspective du colloque « Souveraineté alimentaire européenne : le champ du foncier agricole », organisé à l’Université de Poitiers les 14 et 15 octobre 2025.

Accès à la terre, accaparement foncier, renouvellement des générations, sécurité alimentaire… Dans cette interview, Jean-Victor Maublanc, directeur scientifique du colloque, met en lumière les tensions majeures qui traversent aujourd’hui le monde agricole. Penser la souveraineté alimentaire sans interroger les règles encadrant le foncier revient à négliger l’un des leviers les plus structurants de l’avenir agricole européen.

Pourquoi est-il essentiel que les agriculteurs s’intéressent aux règles juridiques encadrant l’accès à la terre ? Quels sont les enjeux en présence ?

Comme l’illustre en France la loi Sempastous, la question de la régulation de l’accès au foncier agricole cristallise les passions. C’est du modèle agricole dont il est question dès lors que sont en cause le renouvellement des générations et le maintien des exploitations familiales. S’y est plus récemment ajoutée la crainte d’un contrôle par des entreprises étrangères des terres agricoles nationales. La question nourrit les fantasmes mais se fonde sur une réalité bien établie : des pays européens font face à un phénomène d’accaparement des terres par ces structures qui exploitent les terres dans une perspective d’exportation vers leur pays d’origine. Leur intervention sur le marché foncier influe en outre sur le prix des terres. C’est tout l’enjeu de la souveraineté alimentaire que de garder – ou selon certains de reprendre – le contrôle.

Dans le prolongement, en quoi la souveraineté alimentaire, point central des politiques publiques européennes et nationales, a-t-elle des répercutions concrètes sur la prise de décision et l’activité des agriculteurs ?

Il faut dissocier le sort des agriculteurs selon leur lieu d’exercice : en France, ailleurs en Europe ou dans le monde. S’agissant de l’exploitant agricole français, il peut être incité par les politiques publiques – la politique agricole commune en particulier, à travers son plan stratégique national – à favoriser certaines cultures pour lesquelles la production nationale est déficitaire. La conquête de parts de marchés – comme la possibilité d’accompagner l’activité agricole d’une activité de production d’énergie – participent de ces enjeux. En Europe aussi la question de la souveraineté alimentaire joue sur l’activité des exploitants. La question des débouchés agricoles de l’Ukraine est ainsi cruciale pour les agriculteurs d’Europe centrale, plus encore qu’ailleurs. C’est enfin à l’activité des exploitants agricoles ailleurs dans le monde qu’invite le réflexion sur la souveraineté alimentaire. Si la notion ne se confond pas avec l’autosuffisance alimentaire, la réorganisation de la production française et européenne a des effets concrets sur leur activité. Ils portent sur les prix mais aussi sur la conduite de l’exploitation.

Maîtriser le foncier, c’est maîtriser son avenir agricole”. Quels sont les leviers juridiques existants — ou à inventer — qui peuvent/pourraient permettre une meilleure maîtrise collective des terres agricoles ?

La première piste à explorer tient au niveau d’intervention pertinent. Une approche collective de la question implique une réflexion à l’échelle européenne. C’est l’enjeu du colloque que de sortir en une approche nationale (le champ classique de réflexion sur la souveraineté) pour rechercher des leviers d’action européens. La création d’un observatoire des terres agricoles par la commission européenne, auquel contribue les acteurs institutionnels nationaux comme la SAFER en France, est de ceux-ci. C’est aussi par un une meilleure intégration juridique des enjeux de durabilité des systèmes agricoles que des solutions doivent être recherchées. Enfin, associer les citoyens -les consommateurs-mangeurs ! – et spécialement les exploitants agricoles est une nécessité. Il n’est pas de levier juridique pérenne sans démocratie alimentaire.

0 commentaires