Et un gout de déjà vu ?

Comme 2003, 2011, ou plus près de nous 2022, le millésime 2025 reste atypique par sa précocité dû aux conditions climatiques extrêmes de cet été. Une remise en cause des repères traditionnels des viticulteurs cognaçais s’impose…

Même si le cycle s’est déroulé à peu près normalement du débourrement jusqu’à la nouaison, tout s’est emballé dès début-véraison mi-juin avec le premier épisode de canicule, et s’est accéléré par la suite, notamment avec les épisodes de fortes chaleurs du mois d’aout.

La véraison a donc été très précoce – vers le 26 juillet, presque identique à 2022 – avec des TAV potentiels déjà très élevés autour du 15 août, souvent avant même que la maturité phénolique ne soit atteinte. Résultat : des moûts concentrés mais déséquilibrés, marqués par une acidité en chute libre et des pH en nette hausse.

Dans ce contexte, le stress hydrique a été un facteur amplificateur, en particulier sur les jeunes vignes, les sols légers ou les zones exposées à la réverbération thermique. La réduction de la surface foliaire, liée à la défoliation précoce, a freiné la croissance des baies et accentué l’hétérogénéité entre et au sein des parcelles. Les jeunes pieds, notamment en entreplantation, ont montré un net retard, rendant le suivi de maturité plus complexe.

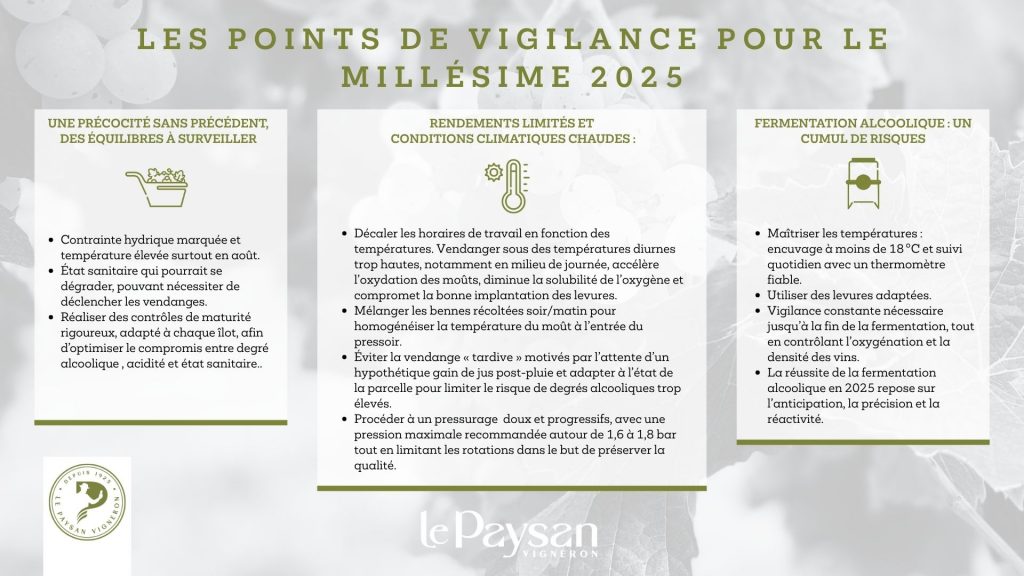

Les maisons de négoce alertent : la maturité avance rapidement, avec des TAV élevés dès août, une acidité en forte baisse et un azote assimilable historiquement faible. Dans ce contexte, attendre une pluie pour espérer « gagner du jus » constitue un pari dangereux. Le risque majeur réside dans la dissociation entre maturité technologique (sucres) et maturité aromatique, source d’instabilités fermentaires et de difficultés en distillation. Les techniciens recommandent donc un pilotage parcellaire précis, basé sur des contrôles rigoureux de maturité et une observation directe des baies, parcelle par parcelle. La réactivité et la précision priment sur les habitudes calendaires. Ce millésime atypique, exigeant, reste prometteur pour ceux qui sauront adapter leurs pratiques et sécuriser l’équilibre des moûts avant fermentation. Il appartient donc aux viticulteurs d’anticiper le chantier de vendange.

Un démarrage des vendanges à anticiper

Avec ce contexte climatique, marqué par une accumulation rapide des sucres et une chute précoce de l’acidité, la question du calendrier des vendanges se révèle centrale. La semaine du 8 septembre est désormais évoquée par l’ensemble des maisons de négoce partenaires comme un point de départ réaliste — voire tardif — pour les premières parcelles à maturité avancée. Les contrôles effectués dès le 20 août affichant des TAV potentiels déjà élevés, la fenêtre de récolte ne devra pas être repoussée sous peine de déséquilibre technologique.

Les itinéraires de vendange « tardive », parfois ancrés dans les habitudes culturales ou motivés par l’attente d’un hypothétique gain de jus post-pluie, pourraient cette année s’avérer contre-productifs et pas nécessairement gagnants, d’autant plus avec un rendement annuel cognac bas fixé pour rappel à 7,65 hl AP par hectare. Le risque est double :

- D’une part, récolter à des degrés alcooliques trop élevés, entraînant des fermentations plus complexes et une distillation potentiellement moins qualitative.

- D’autre part, vendanger sous des températures diurnes trop hautes, notamment en milieu de journée, ce qui accélère l’oxydation des moûts, diminue la solubilité de l’oxygène et compromet la bonne implantation des levures.

Les remontées de terrain témoignent d’une préparation encore incomplète chez certains viticulteurs, tant sur le plan matériel (chai non nettoyé, pressoir non testé, groupe froid non opérationnel) que logistique (plannings non ajustés).

Les techniciens insistent sur la nécessité de basculer d’une logique calendaire à une logique physiologique : c’est bien l’état réel des parcelles, et non une date habituelle, qui doit guider le déclenchement de la récolte.

Autre point de vigilance : les horaires de récolte. En cas de chaleur, favoriser des vendanges tôt le matin, voire nocturnes si les équipements le permettent, afin de bénéficier de températures plus fraîches et de préserver l’intégrité du raisin. En parallèle, il est conseillé de mélanger les bennes récoltées soir/matin pour homogénéiser la température du moût à l’entrée du pressoir.

Un pressurage à adapter pour préserver la qualité des moûts

Dans un contexte de vendanges précoces et de maturité avancée, le pressurage constitue une étape clé pour préserver la qualité des moûts destinés à la distillation. Plusieurs maisons insistent cette année sur l’importance de limiter les temps d’attente entre la récolte et le pressurage : idéalement, le remplissage du pressoir doit être réalisé en moins d’une heure, surtout si les températures extérieures dépassent 25 °C. Les cycles doivent rester doux et progressifs, avec une pression maximale recommandée autour de 1,6 à 1,8 bar, afin d’éviter l’extraction de composés phénoliques – notamment Cis 3 Hexenol – ou de bourbes grossières susceptibles de perturber la fermentation.

Lorsque les raisins présentent un état sanitaire altéré (oïdium, flétrissement), l’isolement des lots est indispensable pour assurer la qualité de la vendange.

Dans tous les cas, un nettoyage rigoureux du pressoir entre chaque cycle reste indispensable.

Trubex et décantation : usages ciblés uniquement

Dans le contexte du millésime 2025, l’utilisation d’auxiliaires technologiques et les pratiques de clarification pré-fermentaire doivent être maniées avec discernement. Si certaines situations justifient un recours ponctuel au Trubex ou à une décantation poussée, leur application systématique est vivement déconseillée.

Le Trubex, adsorbant minéral à base de silices et de bentonites, est conçu pour éliminer les particules fines, les résidus fongiques et certaines molécules oxydables présentes dans les moûts altérés. Son emploi est préconisé en cas de vendanges affectées par l’oïdium, la pourriture acide, le botrytis ou toute autre dégradation fongique susceptible de libérer des composés soufrés ou amers. Dans ces cas spécifiques, il permet de purifier le moût, de limiter les phénomènes de réduction en fermentation, et de faciliter la fermentation alcoolique.

Cependant, une utilisation systématique du Trubex est contre-productive (en plus d’être contre-indiquée par certaines maisons) : en adsorbant une partie des composés azotés et des micronutriments, il peut appauvrir le moût et fragiliser l’activité levurienne. De plus, il élimine également des précurseurs d’arômes et certaines fractions colloïdales utiles à la stabilité du futur vin. Son usage doit donc rester ciblé, validé par une observation visuelle des raisins et, si possible, par des analyses préalables (indice de turbidité, état sanitaire, profil sensoriel du jus).

La décantation statique des moûts, pratiquée pour réduire la charge en bourbes grossières avant levurage, peut être bénéfique si elle est bien maîtrisée (là encore, il faudra se référer aux pratiques autorisées dans les cahiers des charges propres à chaque maison). Elle permet d’éliminer les particules oxydables, d’améliorer la limpidité des jus, et de limiter le développement de flores indésirables. Toutefois, elle ne doit jamais être réalisée au-dessus de 18 °C, sous peine de favoriser la prolifération bactérienne et les départs en fermentation spontanée, souvent désordonnés.

Dans les exploitations ne disposant pas de groupe froid ou de cuves réfrigérées, une décantation à température ambiante (souvent > 22–23 °C en début de vendanges) est fortement déconseillée. Dans ce cas, il est préférable de renoncer au débourbage et de procéder à un ensemencement direct en levures, dès réception ou après pressurage, pour éviter toute dérive microbiologique. L’ensemencement rapide permet de sécuriser le moût, de limiter la production d’acidité volatile et de garantir une implantation compétitive des levures sélectionnées.

La gestion des bourbes et adjuvants en phase préfermentaire impose encore plus cette année une approche pragmatique : ni systématisme, ni improvisation. L’objectif n’est pas de traiter plus (l’équilibre technicoéconomique doit être préservé) mais de traiter mieux — en ciblant les interventions là où elles sont réellement utiles.

Fermentation alcoolique : un cumul de risques

Le profil analytique des moûts en 2025 rend la phase de fermentation alcoolique particulièrement délicate à piloter. Plusieurs facteurs se conjuguent pour créer un environnement peu favorable à l’implantation et au développement des levures :

- un TAV potentiel souvent élevé ;

- une acidité totale en très nette baisse

- des pH en hausse

- et un azote assimilable souvent en dessous du seuil optimal.

Pris isolément, chacun de ces paramètres peut être géré. Mais leur combinaison — fréquente cette année — constitue un milieu de fermentation « hostile », dans lequel les levures sélectionnées, même robustes, peinent à s’implanter durablement. Ce déséquilibre augmente significativement le risque d’arrêts ou de ralentissements fermentaires.

L’absence de maîtrise thermique aggrave ces risques. En cuve, des températures dépassant 33 à 34 °C peuvent être atteintes dès les premières 48 heures de fermentation, notamment sur des moûts vendangés en pleine chaleur ou encuvés sans refroidissement préalable. À ces niveaux, les levures saccharomyces entrent en stress thermique : leur activité ralentit, voire cesse, ouvrant la voie à la multiplication des bactéries naturellement présentes dans le moût.

Ces bactéries, en l’absence de levures dominantes, peuvent rapidement prendre le dessus et déclencher des déviations (acidité volatile, notes lactées, amertume), voire des accidents microbiologiques.

Face à cette situation, plusieurs leviers techniques sont essentiels pour sécuriser le bon déroulement de la FA :

- Maîtrise des températures : encuvage à moins de 18 °C, suivi quotidien avec un thermomètre fiable, mise en place de groupes froids ou de délestages refroidissants si nécessaire.

- Levures adaptées : souches robustes qualifiées par le BNIC.

- Apports d’azote assimilable : cibler 200 mg/L via sulfate d’ammonium ou complexe nutritionnel, avec fractionnement raisonné (1er apport avant départ en FA, 2e vers 1035, 3e si besoin vers 1020).

- Oxygénation contrôlée : un ou deux remontages aérés au début de FA (densité > 1050), pour stimuler la multiplication levurienne peuvent être réalisés.

- Contrôle rigoureux de la densité : deux relevés par jour en phase active, avec alerte si stagnation > 24 h. Ne jamais se fier à la seule lecture du densimètre : une analyse des sucres résiduels est indispensable pour confirmer la fin effective de la fermentation.

La vigilance doit être constante jusqu’à la fin de la fermentation. Les moûts au profil technologique déséquilibré peuvent paraître « finis » à la densité, tout en conservant des sucres résiduels suffisants pour permettre une reprise ultérieure — parfois après la mise en cuve ou en distillation.

La réussite de la fermentation alcoolique en 2025 repose sur l’anticipation, la précision et la réactivité. Le suivi analytique régulier, la maîtrise des températures et des apports nutritionnels adaptés sont les garants d’un vin de base sain, stable et conforme aux attentes des maisons de négoce.

Prévention : apports d’azote et oxygénation

Le millésime 2025 se caractérise par un taux d’azote assimilable historiquement bas dans de nombreuses parcelles. Cet appauvrissement nutritionnel fragilise la fermentation alcoolique dès ses premières heures. Dans ce contexte, une stratégie préventive fondée sur des apports ciblés en azote et une oxygénation raisonnée devient indispensable pour soutenir l’activité levurienne et éviter les fermentations languissantes ou bloquées.

Un apport initial, réalisé dans les 24 premières heures de fermentation, permet de sécuriser la phase de multiplication des levures. Il est généralement conseillé de viser un total de 200 à 220 mg/L d’azote assimilable, en fonction du TAV potentiel et de l’état sanitaire du moût.

Le fractionnement des apports doit rester limité dans ce millésime à trois interventions maximum, pour éviter les surcharges en fin de fermentation et ne pas favoriser le développement bactérien.

En parallèle des apports nutritionnels, l’oxygène joue un rôle déterminant dans la phase initiale de fermentation, en stimulant la multiplication des levures et en favorisant la synthèse des stérols et acides gras nécessaires à la perméabilité membranaire. Un remontage aéré dans les 48 premières heures, ou dès les premiers signes de ralentissement (plateau de densité, dégagement de CO₂ faible, odeurs de réduction), peut considérablement relancer l’activité fermentaire.

L’oxygénation doit être modérée, bien répartie et adaptée à la température du moût. Une aération excessive sur un moût chaud (> 28 °C) ou riche en bourbes peut au contraire favoriser les déviations oxydatives ou bactériennes. La pratique doit donc être encadrée, avec mesure de la température de cuve et surveillance olfactive.

Enfin, ces leviers de prévention ne produisent d’effet optimal que s’ils s’inscrivent dans un protocole de suivi rigoureux : relevés de densité biquotidiens, mesure du pH et de la température, documentation des apports réalisés. Cette traçabilité permet d’anticiper les dérives et d’ajuster les interventions en temps réel, en concertation avec les œnologues ou les techniciens de la maison de négoce.

Suivi fermentaire : rigueur et fréquence

Dans un millésime complexe comme 2025, marqué par des TAV potentiels élevés, une acidité faible et des fermentations plus fragiles, le suivi fermentaire doit être envisagé non comme une simple routine, mais comme un véritable outil de pilotage œnologique. La densité reste l’indicateur principal de l’avancement de la fermentation alcoolique, mais sa lecture doit être rigoureuse et interprétée dans le contexte spécifique du moût : températures élevées, pH supérieur à 3,6 et levures soumises à un stress nutritionnel.

Il est impératif de contrôler la densité au moins une fois par jour dès le départ en fermentation, et jusqu’à la fin du processus. En cas de températures ambiantes supérieures à 25 °C ou de cuves mal thermorégulées, un double relevé quotidien (matin et fin de journée) est fortement recommandé. En effet, dans un environnement chaud, la fermentation peut connaître des accélérations brutales, suivies de ralentissements imprévus. Un plateau de densité stable pendant plus de 24 heures doit être immédiatement considéré comme un signal d’alerte : il peut indiquer un ralentissement ou un arrêt fermentaire en cours, qui ne sera pas nécessairement visible à l’œil nu.

Cependant, la densité seule ne suffit pas, surtout lorsque le TAV approche 12 % vol. À ce stade, les levures peuvent être encore actives sans que cela se traduise par une baisse de densité mesurable, ou à l’inverse, avoir cessé leur activité.

Seule l’analyse des sucres résiduels permet de confirmer avec certitude la fin de la fermentation, et d’éviter les mauvaises surprises en cuve ou lors du stockage.

Les bandelettes enzymatiques disponibles sur le marché peuvent être utilisées à titre indicatif sur le terrain, mais elles présentent une marge d’erreur significative. Elles ne remplacent en aucun cas une analyse en laboratoire, qui reste la référence pour valider la fin de fermentation ou identifier un problème naissant.

Conservation des vins et des lies : éviter les déviations

Dans le contexte du millésime 2025 — acidité faible, pH élevé, degré alcoolique marqué — la phase post-fermentaire devient particulièrement sensible. La moindre négligence dans la gestion de la conservation peut entraîner des déviations organoleptiques irréversibles, voire compromettre la distillabilité des lots.

Un pH élevé (> 3,6) réduit considérablement le pouvoir inhibiteur naturel des vins à l’égard des flores indésirables, en particulier les bactéries lactiques et butyriques. De ce fait, les vins doivent être soutirés sans délai à la fin de la fermentation alcoolique, dès stabilisation de la densité et vérification analytique des sucres résiduels.

Une fois les vins soutirés, le plein des cuves de stockage doit être réalisé au plus tôt, pour limiter la surface de contact avec l’oxygène. Les contenants doivent être parfaitement propres et désinfectés.

Toute cuve ou citerne partiellement remplie doit être inertée ou refroidie, selon les moyens disponibles. La thermorégulation joue ici un rôle clé : le maintien en dessous de 16°C est recommandé pour ralentir l’activité microbienne et stabiliser les composés volatils.

Lorsqu’elles sont séparées et conservées à part, les lies doivent être stockées à une température inférieure à 12 °C, pour éviter tout départ de fermentation secondaire ou toute activité bactérienne. Ce point, souvent sous-estimé, a été à l’origine de plusieurs incidents survenus lors de millésimes similaires, conduisant à l’apparition de piqûres butyriques, rendant le lot non conforme à la distillation.

Enfin, une analyse de routine post-fermentaire (pH, acidité volatile, sucres résiduels, profil bactérien si possible) est recommandée avant tout transfert ou assemblage. Cette étape utile permet de détecter précocement une dérive et d’adapter la conservation.

La réussite de la conservation des vins et des lies repose sur trois piliers : hygiène stricte, température maîtrisée et réactivité post-FA. Dans le contexte instable de 2025, ces précautions ne sont pas optionnelles, mais bien indispensables pour sécuriser la qualité des vins de base avant distillation.

Vigilance et adaptation en 2025 !

Le millésime 2025 ne laisse que peu de place à l’improvisation. Il impose une vigilance accrue à chaque étape de la chaîne, depuis la récolte jusqu’à la mise en stockage des vins finis. Les conditions climatiques de l’année ont entraîné une évolution rapide des maturités, une hétérogénéité parfois marquée entre parcelles, et des profils analytiques qui fragilisent l’ensemble du processus fermentaire. Face à cela, une seule réponse : l’adaptation.

Qu’il s’agisse du calendrier de récolte, de l’organisation des flux au chai, de la gestion des températures, du choix des levures, des apports nutritionnels ou de la conservation post-fermentaire, chaque décision doit être pensée, argumentée et suivie. Les marges de manœuvre existent, mais elles sont étroites. Ce n’est pas l’ampleur des moyens qui fera la différence cette année, mais bien la précision et la réactivité dans leur mise en œuvre.

Les principaux risques techniques sont aujourd’hui bien identifiés : départs fermentaires lents, ralentissements liés à un déficit azoté, fermentations bloquées par excès de chaleur ou indigence nutritionnelle, déviations post-FA liées aux pH élevés… Mais à chaque risque correspond un levier d’action reconnu : refroidissement à l’encuvage, ensemencement précoce, apport d’azote fractionné, oxygénation raisonnée, soutirage rapide, stockage thermorégulé. Ces outils sont disponibles, maîtrisés, et leur efficacité dépend directement de la rigueur avec laquelle ils sont appliqués.

L’anticipation des points critiques — vendanges, pressurage, levurage, soutirage — est la clé pour éviter les situations d’urgence et sécuriser la qualité des lots.

Si 2025 est indéniablement un millésime exigeant, il est aussi une opportunité de valoriser la qualité, rien que la qualité, toute la qualité. Les exploitants disposent aujourd’hui d’un socle de connaissances solides, mais aussi des infrastructures, à la vigne comme au chai, permettant de travailler dans de bonnes conditions.

0 commentaires