Toute tentative d’explorer un état de crise fait classiquement appel à différentes strates d’analyse. Il y a celles qui relèvent de la macro-économie – les grands équilibres ou déséquilibres à l’œuvre – et celles qui retiennent une approche beaucoup plus terre à terre. Appartiennent à la première catégorie, les explications ayant trait à la « mutation du marché ». Francis Cruse, directeur de l’Union des maisons de Bordeaux (Fédération de négociants), livre une analyse semble-t-il assez consensuelle de la situation. « Bordeaux, précise-t-il, n’est pas le seul vignoble concerné par la crise. Elle touche en fait tous les pays traditionnellement producteurs. Ils pâtissent de n’avoir pas vu venir assez tôt l’éclosion à la fois de nouvelles attentes des consommateurs et de nouvelles régions productrices. Cependant, les petites récoltes du début de la décennie 2000 avaient permis de masquer ce défaut d’anticipation. Nous parvenions à tout écouler. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce fut la surproduction de 2004, qui s’est vérifiée tant au niveau mondial qu’en France et plus particulièrement à Bordeaux. La situation a alors complètement basculé, l’offre pléthorique se télescopant avec une demande en retrait. Face à une production qui a pu atteindre à Bordeaux 6 à 7,5 millions d’hl, on estime qu’il y avait 1 million d’hl vol. en trop. » Les négociants revendiquent d’avoir, les premiers, tiré la sonnette d’alarme. « En tant que metteurs en marché, nous étions sur les places de consommation, à l’écoute du marché. Nous voyions bien la montée en puissance des vins du nouveau monde, associée à une certaine “ringardise” de nos propres vins. “Attention, prévenions-nous, les choses changent, nous ne sommes plus les seuls à produire ni les seuls à consommer ! Nous sommes passés d’une économie de production où il suffisait de produire pour vendre à une économie de marché où l’on produit ce qui se vend. Ce n’est pas la même chose. D’ailleurs les rapports commandés aux cabinets d’audit depuis une quinzaine d’années comme le rapport Berthomeau de 2001 ne disaient pas autre chose – “Il faut évoluer, bouger.“ Mais la production baignait dans une douce euphorie – “On vend les vins que l’on produit” – “Nous avons toujours fait comme ça” – “On ne peut pas se passer de nous !” » Ce prétendu « aveuglement » de la viticulture, d’aucuns le contestent, au moins au plan des dates. « Fin 2002, des difficultés se lisaient déjà sur les exploitations. Nous avons alerté les professionnels. Des audits démarrèrent à cette époque. Pourtant, à l’AG du CIVB de juillet 2003, l’on continuait à sabler le Champagne, sur l’air de “tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes”. La feuille de route du Plan Bordeaux a commencé à s’écrire fin 2003-début 2004. »

les ferments de la crise

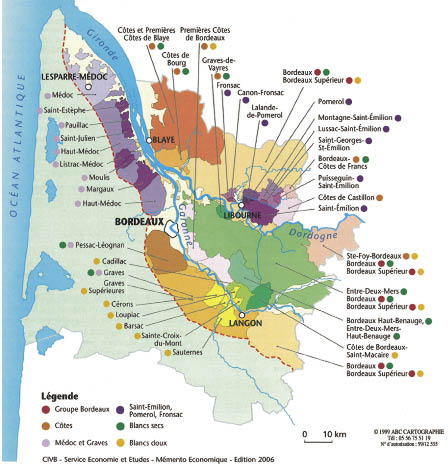

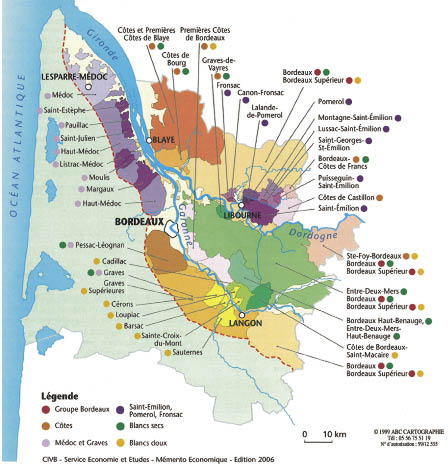

Découlant de ce qui vient d’être dit, est identifié comme l’un des ferments de la crise la qualité défaillante des vins ou plus exactement l’absence d’homogénéité de cette qualité. Évidemment, ne sont pas concernés les grands crus, les Pétrus, Palmer, Château Margaux, véritables icônes de l’appellation, à la typicité non négociable et qui se vendent d’ailleurs fort bien. De l’avis de tous, la difficulté porte sur les vins d’entrée de gamme. « Le consommateur, plus jeune et zappeur, développe une approche simple du vin » commente François Levêque, président du Syndicat des courtiers. « Il souhaite des vins qui sautent au palais, présentant de la couleur et du parfum, ni trop durs ni trop tanniques, pour tout dire ”aimables”, offrant une certaine suavité, voire même une certaine sucrosité. Dans cet esprit, nos vins d’entrée de gamme, toutes appellations confondues, sont souvent plus compliqués, plus tanniques, moins colorés, en un mot plus difficiles d’approche et réclamant un certain vieillissement pour s’exprimer. » Les commentaires sur la qualité ne se bornent pas toujours à une inadéquation entre l’offre et la demande. Certains ciblent de manière plus directe les vins de qualité insuffisante. « Les labellisations, lors du premier passage, laissent de côté entre 20 et 30 % des vins, pourcentage ramené à moins de 5 % lors du second passage. Curieusement, l’excédent de production correspond peu ou prou à ces 20-30 %. Non seulement il convient de faire des efforts mais il faut surtout éliminer ce qui ne mérite pas l’appellation Bordeaux. » A ce titre, l’opérateur relève un paradoxe : « Bien souvent, les grands châteaux ne marquent pas Bordeaux sur leurs étiquettes. Par contre le nom de Bordeaux est revendiqué par des vins dont la qualité est indigne de Bordeaux. » Il accompagne ce propos d’une critique plus fondamentale sur le système du « tout appellation », en prenant comme exemple le cépage. « Aujourd’hui, le consommateur s’attache plus au cépage qu’au terroir, ce qui est iconoclaste à Bordeaux. Ce n’est pourtant pas contradictoire. Mais l’interdiction faite aux appellations de communiquer sur le cépage joue comme un frein, même si un certain flou artistique règne en la matière. La mention du cépage est tolérée sur les vins blancs, notamment à l’international mais interdite sur les rouges, en sachant que des arrangements existent. Voilà des années qu’un négociant bien connu de la place expédie des caisses aux Etats-Unis en indiquant le nom du cépage. Et comment le lui reprocher ! A Bordeaux, nous nous sommes attachés les pieds en nous privant des moyens d’informer le consommateur. D’une manière plus générale, nous avons entretenu la confusion en multipliant les signes de qualité. Bordeaux compte 57 appellations et 12 000 noms de châteaux. Chacun a cherché à exprimer sa spécificité, en oubliant que le consommateur allait être perdu. La communication, qui fut longtemps la force des vins français, est devenue son talon d’Achille. » Ce constat renvoie directement au déficit de marques, reproche récurant adressé à la filière bordelaise. En dehors des grands châteaux, classés ou non, dont les noms résonnent comme autant de marques, les véritables marques commerciales, au statut de « locomotives », ne sont pas légion : Mouton Cadet (Société Philippe de Rotschild), Baron de Lestac (groupe Castel), Primus, Cirius, Calvet (maison Calvet), Collection privée de Cordier, N° 1 de Dourthe… Réflexion de Jack Drounau, président du directoire de Calvet jusqu’en janvier dernier (avant la reprise de la société par les Grands chais de France) : « La qualité constitue bien sûr un facteur de vente mais ne peut pas jouer comme seul argument. Un très bon vin coûte souvent deux fois plus cher qu’un vin standard. S’il n’a pas le soutien d’une marque ou d’un nom de château, il ne trouvera pas son client. » Concomitamment, le négoce bordelais souffre d’une certaine atomisation, une caractéristique qu’il partage d’ailleurs avec le négoce européen des vins. « A côté des Jacob Creek, des Gallo et autres mastodontes du nouveau monde, même nos plus grosses entreprises ne jouent pas tout à fait dans la même cour » avouent les opérateurs bordelais. Si les marques fonctionnent comme des vecteurs d’image, les prix véhiculent – ô combien – leur poids d’information sur le positionnement. Voir des Bordeaux s’afficher à 1,5 € dans la grande distribution n’a jamais été du meilleur effet, surtout quand d’aucuns rajoutent « et en plus, ces vins ne sont même pas forcément mauvais ! » Au-delà de ces prix « au ras des pâquerettes » qui ravalent le Bordeaux au prix des vins de table, les qualités standards vendues 3,5 € sont perçues par certains comme une contre-référence. « Bordeaux s’est tiré une balle dans le pied en adoptant cette politique tarifaire. Ce n’est pas elle qui va relancer les ventes. » A noter que les avis divergent sur ce point. D’aucuns y voient une manière de relancer les ventes et accessoirement, de permettre au négoce de se refaire une santé pour se mesurer à des ambitions plus vastes.

le négoce profiterait de la situation

Dans l’Entre-Deux-Mers, au cœur de ce Bordeaux générique qui paie le plus lourd tribut à la crise, on n’est pas loin de considérer qu’à côté de ces raisons structurelles, d’autres causes plus basiques alimentent la chute du prix du vrac. Pour tout dire, le négoce profiterait de la situation. En moyenne, sur l’année 2000, le prix du tonneau de 900 l (1) s’élevait à 1 000 €. Aujourd’hui, il ne dépasse pas 850 € et le millésime 2006 s’attaque à des prix encore plus bas. Conjuguée à la baisse des rendements – justifiés par le retour à l’équilibre – la misère des cours se traduit par des situations financières précaïres ou totalement désastreuses. Sur un échantillon de 105 exploitations suivi par l’URABLT de Grézillac (2), les deux tiers des exploitations dégagent moins d’un Smic et un tiers ne dégagent plus de résultat du tout (comptes en négatif). Côté mise en marché, on a vu que les prix en grande distribution ne « flambaient pas » : une grande marque a baissé son prix consommateur de 4,5 € à 3,80 € la bouteille. Cependant, rapportée au cours actuel du vrac, sa marge est-elle si entamée que cela ? Pas si sûr. Certains se demandent « à qui profite le gain ? » Réponse d’un observateur : « Je ne serais pas étonné que négoce et grande distribution s’entendent pour se partager la marge. » Il en veut pour preuve la pause opérée par la grande distribution dans la reprise de sociétés de négoce (Casino avec les Chais du Beaucairois, Carrefour…). « La situation, commente-t-il, convient à la grande distribution et au négoce. Ils préfèrent travailler en partenariat. » « A la limite, ajoute-t-il, on pourrait se satisfaire de cette situation si le producteur de base ne trinquait pas. Voilà cinq ans que les volumes diminuent, sans effet sur les cours. Cela suffit ! » En 2005-2006, le blocus des ventes à 1 000 € le tonneau est parti de l’Entre-Deux-Mers. Ce mot d’ordre syndical n’a pas eu grand effet, il faut bien le reconnaître. Face à un millésime 2005 de très bonne facture, des viticulteurs faisaient le pari de ne pas le laisser filer à moins de 1 000 € le tonneau. Leur conviction ! « Si le millésime suivant est moins bon, ils viendront le chercher. » Or, que s’est-il passé ? Les négociants n’ont pas bougé. Conséquence : en ce début d’année 2007, des intentions d’achat du millésime 2006 circulent à 750 € le tonneau, en laissant de côté le millésime 2005. Acculés, craignant de perdre le marché s’ils ne « lâchent pas », les viticulteurs n’ont d’autre choix que de se servir du 2005 pour essayer de vendre le 2006 à des prix pas trop bas. « Le pire disent-ils, c’est qu’à 710 € le tonneau, les négociants enlèveraient notre vin tout de suite ! Nous sommes prisonniers du marché, du négoce » avouent-ils, impuissants.

lueur d’espoir

Malgré la noirceur de la situation – côté viticulture surtout – tout le monde s’accorde pourtant à voir poindre une « lueur d’espoir ». La cure d’amaigrissement que s’est imposée la viticulture – par une réduction drastique de ses rendements (autour de 20 % dans nombre d’appellations) – a porté ses fruits. Aujourd’hui et depuis deux ans déjà, le marché est globalement équilibré. Même si un sur-stock continue de peser sur le marché, il se vend autant qu’il se produit, c’est-à-dire autour de 5,5 millions d’hl vol. Sans aller jusqu’à parler d’une « entente sacrée » entre viticulture et négoce, tout le monde admet que la filière bordelaise s’est mise en ordre de marche. Le Plan Bordeaux a servi de catalyseur. A côté du contrôle de la production, de quelques arrachages, le grand enjeu vise évidemment la reconquête des marchés. Est-ce l’effet d’un plan marketing plus « ciblé » ? Au niveau des volumes, les observateurs constatent avec satisfaction que Bordeaux « reprend des couleurs à l’exportation » : + 6 % sur les douze derniers mois arrêtés à fin juillet 2006, à comparer avec les + 4 % des Côtes-du-Rhône, les + 4 % du Val de Loire, les + 1,5 % des vins d’Alsace, les – 2 % du Languedoc-Roussillon ou encore les – 0,2 % des vins de pays. En France, où le marché continue d’être déprimé, le petit + 1 % de hausse de Bordeaux est apprécié à sa juste valeur. « La diminution de la consommation semble enrayée » entend-on. « Bordeaux reste une marque forte » se félicite Henri Lévêque. Une stratégie de vente plus affûtée a sans doute permis à la région de renouer avec un courant mondial porteur, lui-même dopé par les marchés nord-américain et asiatique. Que s’aperçoit-on sur ces marchés ? De nouveaux consommateurs effectuent des transferts de consommation de la bière vers le vin. Mieux, ils semblent s’intéresser à des produits moins basiques. Bordeaux regarde avec intérêt ce nouveau phénomène. L’effet mode des vins du nouveau monde serait-il en train de se dissiper ? De retour d’un voyage au Canada, un professionnel rapporte que le goût des consommateurs pour la standardisation, l’homogénéité s’estompe. « L’humeur est volatile, l’âme change. Les consommateurs veulent être surpris. Ils souhaitent retrouver une certaine sophistication du vin qui décante dans la carafe. Ce que l’on pourrait appeler les “nouveaux vins de l’ancien monde” les interpellent à nouveau. » Propos corroborés par un président de syndicat qui observe la concurrence. « Depuis quelque temps, je remarque que dès que les pays nouveaux producteurs peuvent placer le mot de “terroir”, ils le font. » Autre explication de la reprise des ventes Bordeaux et non des moindres, la baisse de ses prix. « Nous ne sommes pas chers ! » avoue sans fard un négociant. « Une place de marché comme l’Angleterre qui nous avait quelque peu abandonnés pour aller vers les vins australiens ou chiliens nous revient. » L’exercice a pourtant ses limites. « Les Bordeaux ne se vendent pas assez chers pour que la viticulture en vive correctement » lance un président de coopérative. Ainsi à reconquête des marchés, reconquête et demie. La bataille de la revalorisation est encore à gagner. « Aux metteurs en marchés de jouer ! » décoche la viticulture qui, en règle générale, n’accorde pas une confiance énorme en son négoce. Propos tenus par un responsable viticole : « Par rapport au négoce bordelais, le négoce cognaçais a vingt ans d’avance. Ses leaders lui ont permis de remporter le marché de l’exportation. Tant que le négoce bordelais se battra sur le marché français pour vendre 6 bouteilles en les “piquant” aux coopératives ou aux viticulteurs, on n’avancera pas. Sa place n’est pas là mais à l’étranger, pour attaquer des marchés comme les Etats-unis, la Chine, l’Inde. Il nous faut des négociants forts et non des bricoleurs ! Malheureusement, nous ne les voyons guère émerger. » Les représentants du négoce prennent ces critiques avec philosophie pour ne pas dire un certain détachement : « Quand ça va bien, on dit que c’est normal et quand ça va mal, on soutient que le négoce ne fait pas son boulot. Un peu court comme réaction, non ! » A noter d’ailleurs que toute la viticulture bordelaise ne fustige pas le négoce. Certains de ses représentants tiennent des propos plus consensuels. « Parmi le négoce bordelais, il y a de tout : des entreprises de tailles suffisantes pour attaquer le marché et d’autres qui ne le sont pas. Ne faisons pas de complexe. Gardons notre confiance dans les dix ou quinze plus grosses sociétés qui réalisent 80 % de l’activité. Si viticulture et négoce ont l’intelligence de bâtir un partenariat équilibré, il n’y a pas de raison que Bordeaux n’occupe pas, dans les prochaines années, la place qui lui revient. »

bout du tunnel ?

Alors, Bordeaux, toujours en crise ou déjà en sortie de crise ? Contrairement aux propos du ministre de l’Agriculture, jugés par beaucoup légèrement optimistes, qui évoquaient en octobre dernier « le bout du tunnel », la viticulture bordelaise se vit toujours « au fond du trou ». Mais elle n’ignore pas l’existence de certains signaux positifs, qui lui laissent envisager un revirement de tendance. Question : quand interviendra-t-il ? En 2007, 2008, 2009 ? Certains se risquent à un pronostic plus précis. « Nous avons encore deux ans d’effort devant nous pour revoir une situation plus équilibrée. Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins. Le diagnostic de la crise a été posé, comme on dit en médecine. Une prise de conscience a eu lieu, doublée d’une remise en cause des pratiques. Maintenant, il faut que ça perfuse. Cela exigera du temps. Bordeaux est un lourd paquebot. Même si on coupe le moteur, il continue d’avancer. »

(1) Le tonneau de Bordeaux, de 900 l est une unité de mesure qui n’a pas d’existence réelle. Ou plutôt, elle correspond à 4 barriques de 225 litres ou encore à 12 000 bouteilles (100 caisses médoquines de 12) ou 2 palettes de 600 bouteilles en tiré-bouché.

(2) URABLT : structure décentralisée de la chambre d’agriculture de la Gironde.